【イベントレポート】災害医療現場をVRで体験!第28回日本災害医学会総会・学術集会(岩手)でVR100台同時接続セミナーを実施しました。

熊本大学の災害医療チームとジョリーグッドが共同制作した「災害医療教育VR」がコンテンツとして使用され、地震による列車脱線事故発生直後の一連の救急対応をVRで体験していただきました。東日本大震災から12年、被災地となった岩手で開催された当イベントの注目度は高く、多くのマスコミが取材に集まりました。

セミナー概要

テーマ:DMAT視点のVRで体験する 災害現場の危険予知と判断

会場:マリオス/アイーナ・いわて県民情報交流センター

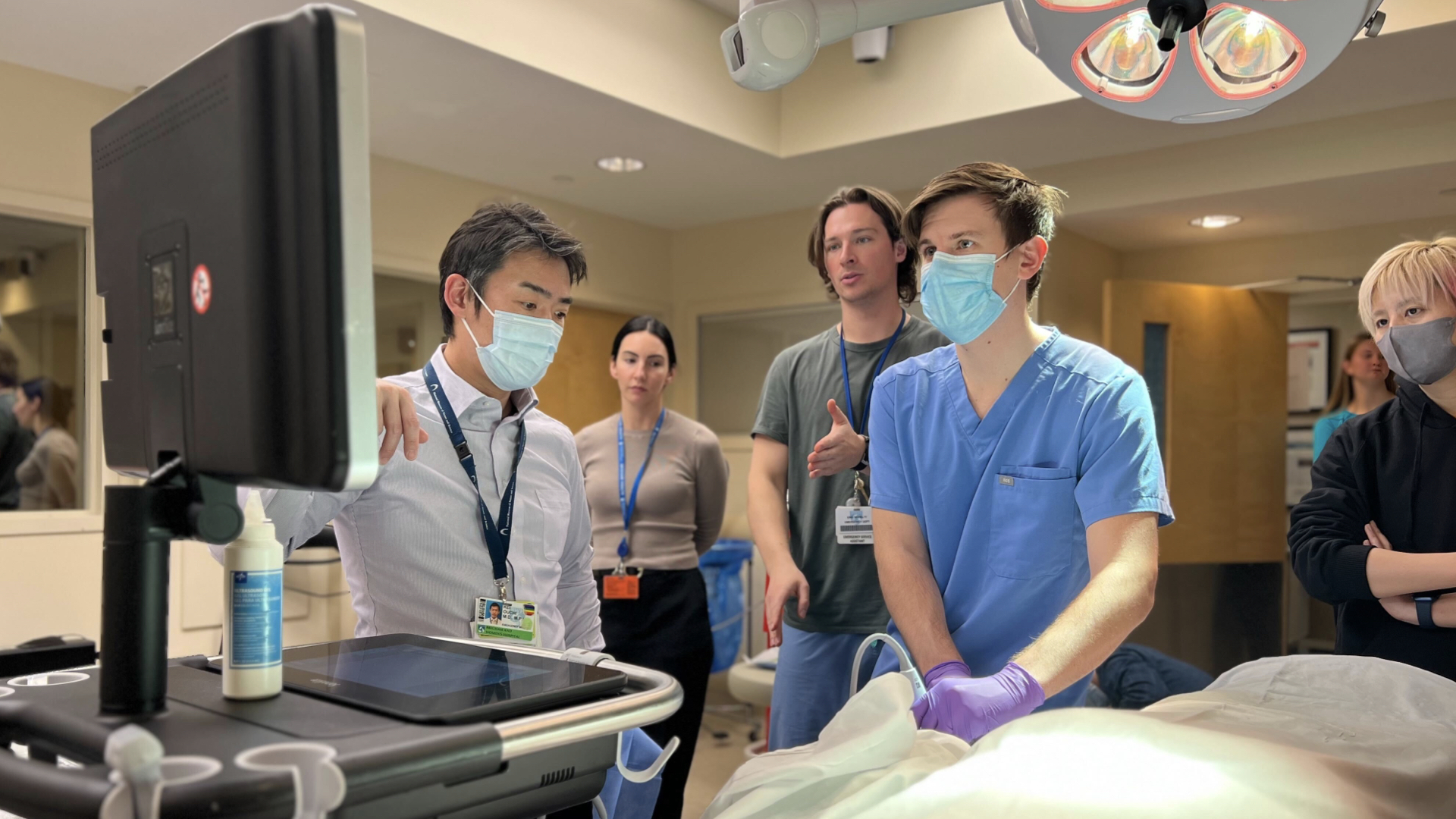

右:大友 康裕(東京医科歯科大学病院 救命救急センター)

左:横堀 將司(日本医科大学付属病院 高度救命救急センター)

左:笠岡 俊志(熊本大学病院 災害医療教育研究センター )

右:上路 健介(株式会社ジョリーグッド 代表取締役CEO)

今回も100台のVRゴーグルを用意。

セミナー冒頭、ジョリーグッド代表の上路より医療VRの現状、医療現場におけるニーズ、VR活用のメリットについて紹介がありました。

続いて、笠岡先生による「災害医療教育VR」を使用した「列車事故を想定した災害医療デモンストレーション」が行われました。

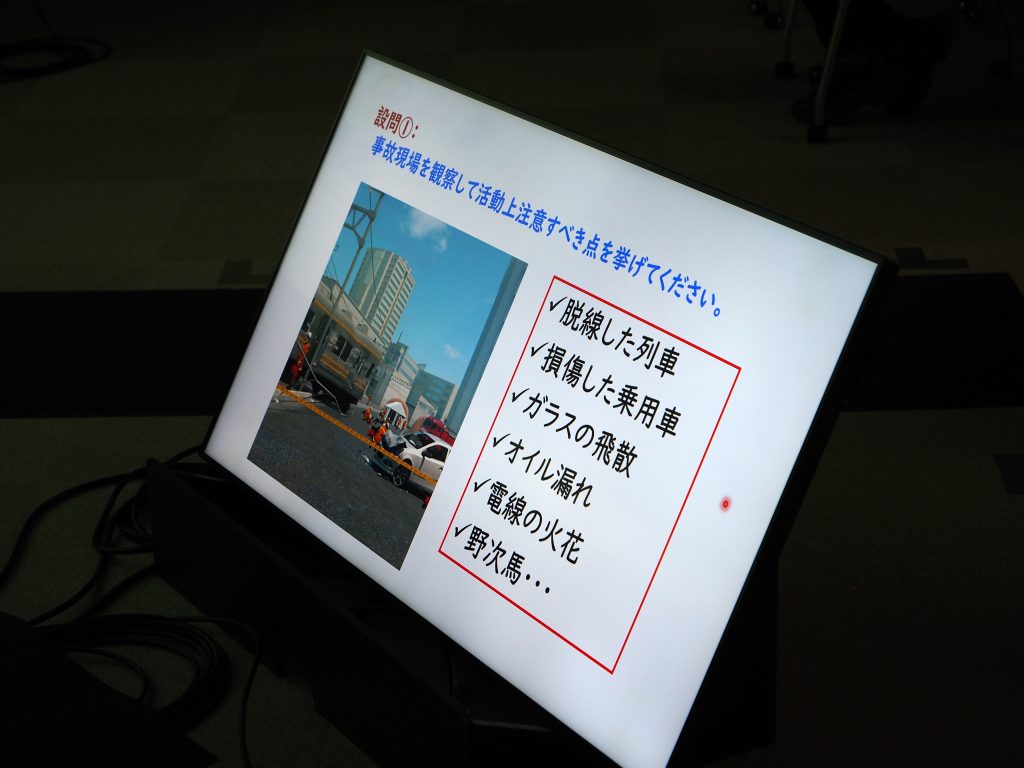

「災害医療教育VR」では、地震による列車脱線事故において、多数傷病者の発生に対して救護班の出動から現場活動までをリアルに学ぶことができます。コンテンツ内では、診療内容に関する設問が設けられており、受講者はVR映像内で処置の判断をしながら災害現場の実習体験を行っていきます。

「災害医療教育VR」のコンテンツ内では、診療内容に関する設問が設けられており、受講者は常にVR映像内で処置の判断をしながら災害現場の実習体験を行うことができます。

講師は手元のタブレット端末を用いてVR映像を操作し、講義を行いました。

今回、ジョリーグッドの学会セミナーで初の生放送が行われました。上記写真は、セミナー進行中にテレビ岩手の取材に対応する営業戦略部の細木です。

ディスカッション・質疑応答 要旨

(上路)

災害医療教育の難しさとは、どういうところにあるのでしょうか?

(笠岡)

医療の世界では、講義等で知識を得た後に、実際の医療現場で実践することによって医療班の知識や技術が深まるものですが、災害医療に関しては、災害現場そのもので実習をすることはできません。通常はそれを模した形で訓練を行うのですが、実際には何も災害が起きてない状態で模擬訓練を行いますので雰囲気作りやリアリティの再現が課題です。また、大規模な災害訓練を行う際には、事前に多くの時間と費用をかけた準備が必要となりますので、年に何回もやることは難しいですね。そういう点で、VRを使うメリットは大きいと思います。

(大友)

VRを活用することで、指導者の方の負担軽減になるということですね。またVR教育コンテンツは、何度でも繰り返し使えるところが大きいと思います。災害対応というのは、都度状況が異なるものですが、きちんとやるべきこと、学ばなきゃいけないことは明確にしておく必要があります。それを標準化して、繰り返し学ぶべき内容をきちんと整理して、伝える。しかも同時に100人単位で教えられるのがVRの利点ですね。非常に可能性が広がると思いました。

(笠岡)

教育のために学生を災害現場に行かせられない、大学側が許可しないということもあります。しかし災害のことは学生がしっかり学んでおくべき内容なので、こういうVRツールを使って勉強させるのは非常に有効だと思います。

(上路)

先日トルコで大きな震災がありました。日本は災害大国とも言われますが、日本の災害医療教育に対する海外からの注目度は高いのでしょうか?

(笠岡)

リアリティ、没入感、当事者意識を感じられる良い内容のコンテンツをしっかりと作ってアーカイブ化していけば、海外の方からも高い注目度が得られると思います。

(会場から)

VR教育用にコンテンツ化する上で、患者からの同意・許諾を得る必要があるかと思いますが、どのように取り組まれているのでしょうか?

(上路)

今まさに産官学連携で取り組んでいる課題の1つです。医療教育をVR化する際に、どこで、どのタイミングで許諾をとるのかフォーマット化を検討しているところです。

(横堀)

倫理委員会を通すのは必須ですね。そこでフォーマットを作っておいて、事後承諾なり事前承諾を取ることになります。救急の現場では症例報告として撮りためておいて事後承諾で行うことが多いです。学会の発表と同じような形です。必要な場合はVRコンテンツではモザイク等の画像処理も行います。

イベント終了後

東日本大震災から12年、被災地となった岩手で開催された当イベントの注目度は高く、地元テレビ局・新聞社をはじめとする多くのマスコミが取材に集まりました。

岩手・盛岡市出身のジョリーグッド代表上路。地元への想いもこめて取材に答えました。

災害医療教育VRコンテンツを制作した笠岡先生には、VR活用のメリットに関する質問が寄せられました。

出展エリア

出展エリアでは、VRコンテンツのデモ体験や、セミナーでも活用した視点データやスコアリング機能による学習の可視化のデモ体験を展示しました。

総括

岩手県盛岡市で開催された「第28回日本災害医学会総会・学術集会」における大規模医療VRセミナーはつつがなく完了しました。参加者の方々には、熊本大学の災害医療チームとジョリーグッドが共同制作した「災害医療教育VR」を体験していただき、その実用性を実感してもらえたことと思います。

ジョリーグッドは、今後もVR教材コンテンツの拡充を図るとともにVR遠隔臨床学習プラットフォームの完成を目指してまいります。

学会HP

https://site2.convention.co.jp/28jadm/