導入事例

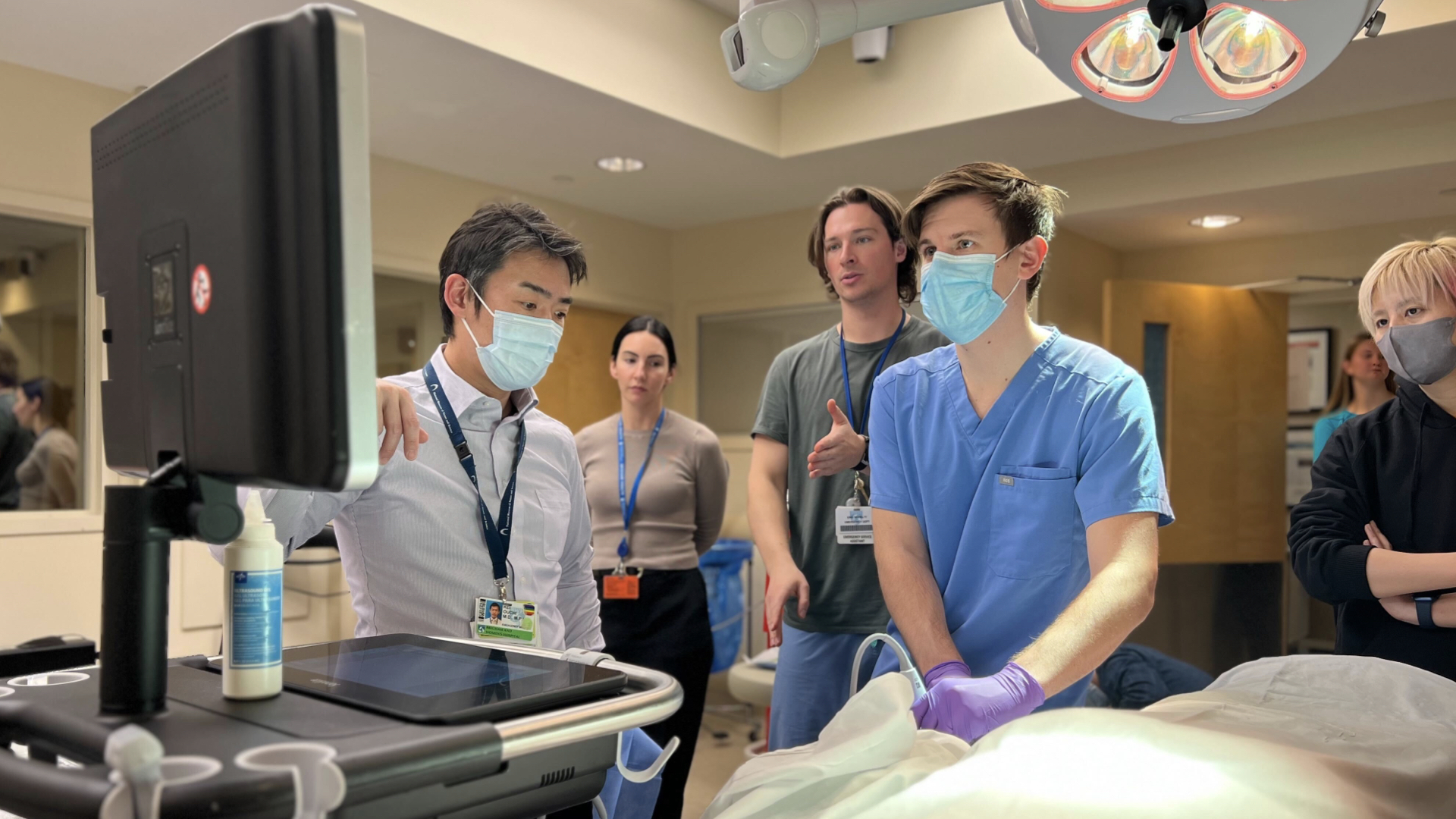

2022年10月26日(水)、ジョリーグッドが提供する医療教育プラットフォーム「オペクラウドVR」を導入した杏林大学(東京都三鷹市、学長 渡邊卓)にて、保健学部看護学科看護学専攻の学生100名を対象に、VR授業が行われました。看護学生はVR映像と、通常の2D映像を両方視聴し、それぞれの違いから感じた気づきをワークシートに記入し、グループワークでディスカッションしながら高齢者看護について学びました。

2022年10月26日(水)、ジョリーグッドが提供する医療教育プラットフォーム「オペクラウドVR」を導入した杏林大学(東京都三鷹市、学長 渡邊卓)にて、保健学部看護学科看護学専攻の学生100名を対象に、VR授業が行われました。看護学生はVR映像と、通常の2D映像を両方視聴し、それぞれの違いから感じた気づきをワークシートに記入し、グループワークでディスカッションしながら高齢者看護について学びました。

VR授業は杏林大学三鷹キャンパス内(東京都三鷹市)の医学部講義棟Aで行われました。

杏林大学保健学部看護学科看護学専攻 高齢者看護学研究室の坂井志麻教授が講師を務め、90分の授業が行われました。

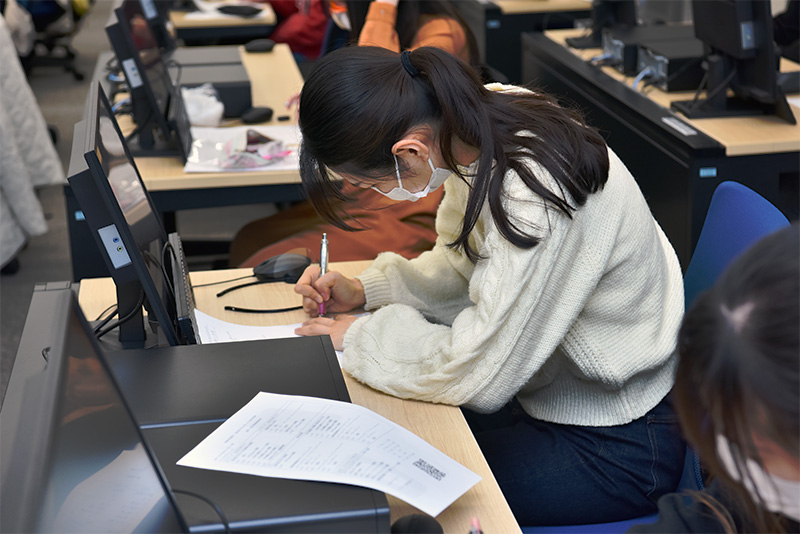

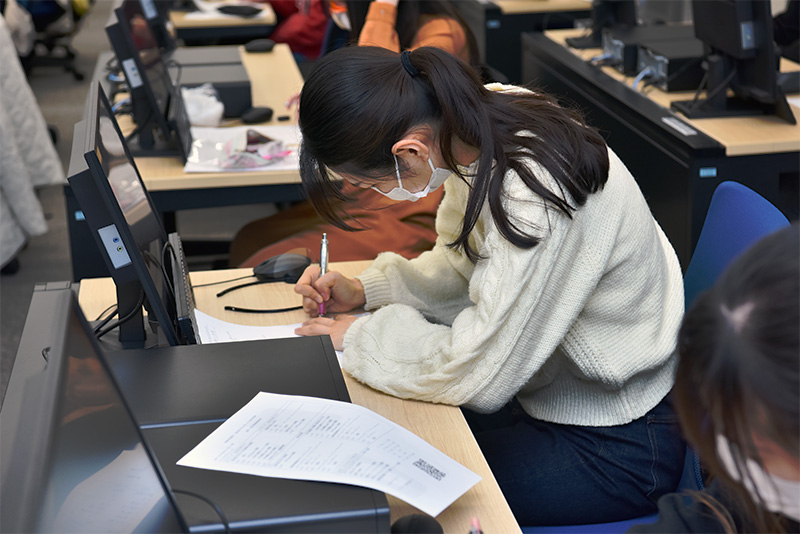

VR映像を見て、ワークシートを記入し、グループワークでディスカッションを行いました。

坂井教授のファシリテートのもと、学生はグループディスカッションの結果を発表。VR映像から得た気づきをまとめていきました。

今回の授業ではVR視聴後に、自分自身が感じたこと、気づいたことなどワークシートに書き出し、記入後は学生同士ディスカションを通じ、異なる意見に触れることで高齢者看護について学んでいました。

ジョリーグッドは、今後も体験学習コンテンツの拡充を図るとともにVR遠隔臨床学習プラットフォームの完成を目指してまいります。

【事例紹介】当事者視点で共感度アップ!杏林大学保健学部看護学科看護学専攻でVR授業が行われました

VR授業は杏林大学三鷹キャンパス内(東京都三鷹市)の医学部講義棟Aで行われました。

杏林大学保健学部看護学科看護学専攻 高齢者看護学研究室の坂井志麻教授が講師を務め、90分の授業が行われました。

VR映像を見て、ワークシートを記入し、グループワークでディスカッションを行いました。

坂井教授のファシリテートのもと、学生はグループディスカッションの結果を発表。VR映像から得た気づきをまとめていきました。

今回の授業ではVR視聴後に、自分自身が感じたこと、気づいたことなどワークシートに書き出し、記入後は学生同士ディスカションを通じ、異なる意見に触れることで高齢者看護について学んでいました。

ジョリーグッドは、今後も体験学習コンテンツの拡充を図るとともにVR遠隔臨床学習プラットフォームの完成を目指してまいります。